Quimera

Diciembre 2022

QUIMERA. VISIONES DE LO ANIMAL/HUMANO

Curaduría: Damián Cabrera & Lia Colombino

Nómina de artistas

Mabel Arcondo, Ana Ayala, Sebastián Boesmi, Valentina Bonifacio, Judith Burns McCrea, Jorge Carema, Luvier Casali, Fredi Casco, Víctor Chab, Carlos Colombino, Comunidad Itá Guazu de Altos, Comunidad Mby’a de José Domingo Ocampos, Vicente Duré, Sebastián Fernández Lucca, Luis González Palma, Grabadores del Cabichuí (Francisco Velasco, J.Y. Aquino, V. Alcorta), Fernando Grillón, Julia Isídrez, Lu.cu.ma, Fer Martínez, Marcelo medina, Ricardo Migliorisi, Mita’i Churi (Carlos Federico Reyes), Ediltrudis Noguera, Benjazmín Ocampo, Ogwa, Zenón Páez, Dea Pompa, Salustiano Portillo, Alfredo Quiroz, Cándido Rodriguez, Rodrigo Spelt, Rodrigo Velázquez, Virginia Yegros.

Colecciones

Colección Mendonca, Fundación Migliorisi/Colecciones de Arte, Centro de Artes Visuales/Museo del Barro, Colección Milda Rivarola

En la tradición occidental –aunque aparecen en otras culturas– las quimeras son animales híbridos, fabulosos y temidos. Por contigüidad, se dice que es una quimera todo aquello producido por la imaginación que se propone como real no siéndolo. Este término, asimismo, tiene uso en la genética actual: se trata de un ser vivo que posee dos tipos de células que corresponden a dos cadenas genéticas diferentes.

Occidente ha concebido las relaciones entre lo animal y lo humano –en sus muchos niveles– desde una perspectiva oposicional. Esta regula posiciones de un modo distributivo que jerarquiza formas de vida y establece los espacios autorizados para que unas y otras puedan desarrollarse. Por su parte, regímenes imaginarios y políticos han dislocado las representaciones de lo animal para determinar las propias diferencias humanas.

En su libro Formas comunes: Animalidad, cultura, biopolítica, Gabriel Giorgi sugiere que en ciertos momentos de la cultura y de las producciones estéticas se ha dado un desplazamiento del lugar de la naturaleza, que funcionaría como el marco que hace posible entender lo viviente animal frente a series consideradas humanas: la cultura, la sociedad y la tecnología. Este movimiento, a partir del cual lo animal invade la ciudad, la casa y la cultura, habilita una desregulación de aquellos procedimientos que ordenarían cuerpos y territorios y que afectarían los modos en que somos sensibles a la realidad. Según Giorgi, las producciones estéticas contemporáneas que abordan lo animal pueden ser sintomáticas de los modos de relacionamiento con expresiones humanas diferentes y hasta marginales:

Ese animal que había funcionado como el signo de una alteridad heterogénea, la marca de un afuera inasimilable para el orden social –y sobre el que se habían introyectado jerarquías y exclusiones raciales, de clase, sexuales, de género, culturales–, ese animal se vuelve interior, próximo, contiguo, la instancia de una cercanía para la que no hay ‘lugar’ preciso y que disloca mecanismos ordenadores de cuerpos y de sentidos.

El arte ha sido un bosque profuso en que las metáforas que superponen formas vivientes han sido merodeadas: desde la literatura fabulesca aleccionadora hasta las representaciones mitológicas en que el animal se vuelve símbolo del portento y la decadencia humanos.

En su seminario La bestia y el soberano, Jacques Derrida había señalado categorías según las cuales se instituye que el hombre político se asume como superior ante la bestia, “a la que él domina, somete, domeña, domestica o mata, de tal modo que la soberanía consiste en elevarse por encima del animal y en apropiárselo, en disponer de su vida”. Pero en ese mismo acto de soberanía, el hombre político haría uso de una potencia devoradora que se dice animal, con lo cual se puede formular la paradoja del “hombre político superior a la animalidad y el hombre político como animalidad”. Ésta formularía argumentos que justifican una dominación ideológica.

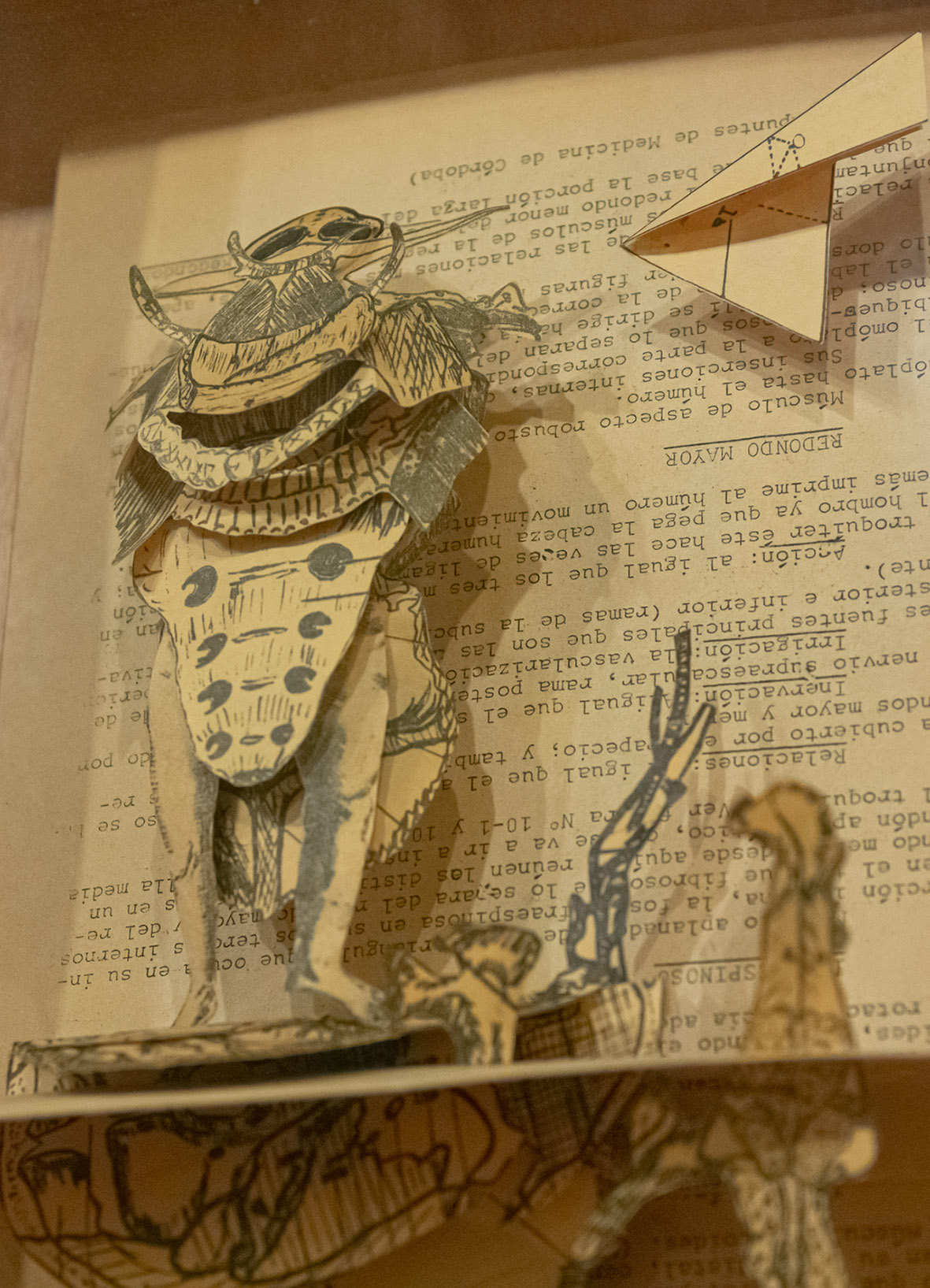

Esta exposición reunió pinturas, objetos, grabados, imaginería religiosa, escultura cerámica y en madera populares, videos y piezas de arte indígena (dibujo, talla y cestería) que indagan en las relaciones entre lo animal y lo humano desde la perspectiva visual y poética que habilita el arte.

La muestra no sólo señala los espacios en que la imaginación bestiaria asume formas concretas que completan el sentido de lo animal, sino que invoca aquellos ámbitos de relacionamiento con lo humano que aparecen mediados por la oposición de fuerzas; en que, de forma predominante, el soberano vence a la bestia.

Asimismo, fronteras fabulosas despliegan una introyección de la animalidad en lo humano y viceversa, para la emergencia de sujetos híbridos que reproducen tradiciones mitológicas. Esta hibridez también incursiona en una exposición del horizonte político a las fuerzas de la animalidad, y en cuyo ámbito también son construidas las identidades y es performado el deseo.

Finalmente, el arte indígena afirma el tránsito fluido entre lo animal y lo humano, por medio de las formas de la piel que viste los usos domésticos, en tanto los relatos de la imaginación mítica asumen formas visuales con funciones de traducción cultural, y se enuncia la desaparición de los territorios naturales en los fragmentos dejados por la presión colonial. Pero también recuerda que el ser humano, allá lejos, en el horizonte de todos los inicios, también fue una bestia buena o un animal de mirada afilada que le enseñó lo que hoy llama cultura.

Damián Cabrera & Lia Colombino

Asunción, diciembre de 2022